Terre de mes aïeux (Our home and native land)

Une Franco-Ontarienne à Paris | A Franco-Ontarian in Paris

(The English text follows)

Terre de mes aïeux

Une Franco-Ontarienne à Paris

C’est dans les années qui ont suivi mon premier voyage en France, en 2008, lors d’un bel hiver parisien ensoleillé, que j’ai d’abord rédigé Terre de nos aïeux pour le blogue mode et culture Ramp1885.

Les années ont passé et le titre – Terre de nos aïeux, un clin d’œil aux paroles d’ouverture de l’hymne national du Canada (en français) – continue de susciter des feelings. Des observations. Et de l'ambivalence.

Aujourd’hui, à l’occasion de la Fête Nationale de la France, je reprends Terre de nos aïeux, afin de ré-écrire qui j’étais et qui je suis en devenir, tout en honorant le parcours de réclamation des Premières Nations, des Inuits et des Métis sur leurs terres.

Je suis l’enfant prodigue, revenue sur mes pas. Ici à Paris, Ville Lumière, après des siècles d’exil, cette terre de mes aïeux au creux de l’hiver.

J’ai pris Paris avec toute la force d’un vent arctique, flânant au Café de Flore, ivre de son ambiance, animée par l’esprit de Simone de Beauvoir ! Zhou Enlai ! Jacques Prévert !

Aux Invalides, je visite la tombe du Petit Caporale – Napoléon ! – en regardant son manteau de feutre gris et le tricorne qui autrefois le couronnait, contemplative, horrifiée.

Je me livre à du lèche-vitrine, fixant mon regard sur les grands ateliers de la mode française – Dior! Chanel! Saint-Laurent! – m’émerveillant ouvertement devant leurs somptueuses fenêtres, les sourcils noués de dégoût et de révérence.

Mais en tant que francophone née à Sudbury, dans le Nord de l’Ontario, je souffre également d’insécurité linguistique devant « ces maudits français » (que je dit avec beaucoup d’affection!). À Paris, je parle avec mon Français des Grandes Occasions. Le genre où on AR-TI-CULE. Où on dit « moustique » et non « maringouin ». Et ce, tout en étant farouchement protectrice et défensive de mon accent distinct, avec ses voyelles écrasées et ses R roulants, parlant français en tandem avec l’anglais.

« Il faut revendiquer son accent », me dirait un chauffeur de taxi lorsque j’avoue ma timidité lors d’une seconde visite en 2014.

Ces hésitations en français me marquent comme Américaine. Oh là là! Quand je chiale, on m’appelle la Québécoise. Quel ennui! Après avoir parlé de la politique et de la géographie du Canada français, je suis rebaptisée la petite Canadienne avec beaucoup d’indulgence.

Les Parisien.ne.s sont ravis de moi. Je suis une nouveauté. Une curiosité historique. Mignonne. Je suis là pour voir mes frères français ? Je suis heureuse d’être de retour en France ? Qu’est-ce que je pense d’eux ?

J’hésite. Et je choisis mes mots.

J’adore Paris. Je me reconnais dans les plaisirs de la table. Dans la vénération de la beauté, de l’art et de la science. Dans l’expressivité de nos cultures. Et notre amour profond pour les manifs.

Mais, je commence, plus de quatre cents ans d’histoire, de religion et de politique me séparent de la France. Parfois, je ne comprends même pas le Québec, j’explique. Mes ancêtres sont en Ontario depuis des générations, je persiste. Je suis franco-ontarienne, je déclare. Non, pas de Toronto – du Nord, je précise.

Mon public est captivé. Bouleversé, peut-être. Intrigué, certainement.

Dans les années qui ont filées, j’ai beaucoup pensé aux Parisien.ne.s qui se sont ouverts à moi. Et comment, si je pouvais aujourd’hui continuer la conversation, je leur dirais que j’arrivais de Dakar, au Sénégal, où je m’étais plongée dans le timbre joyeux du Wolof. Que je venais de témoigner de l’héritage du colonialisme français en terre africaine.

Que, pour la première fois, j’avais l’impression que parler français n’était pas un geste politique, comme dans ma petite communauté du Nord de l’Ontario, mais un geste colonial. Et ce constat allait tout changer.

Je leur parlerais ensuite des réflexions qui m’ont hanté au fil des années — que la terre d’accueil de mes ancêtres l’Ontario et le Québec – les terres d’Oka et d’Ipperwash – ont été établies sur les territoires cris, anishinaabe, algonquin, haudenosaunee et inuit. Des terres volées.

Je leur dirais aussi que je ne suis pas un enfant prodigue en cette terre de mes aïeux, mais une Canadienne errante. Que j’étais reconnaissante pour cette terre d’accueil au delà de l’Atlantique, cette grande toundra de glace et de neige. Une terre sur laquelle je n’ai aucune revendication.

Une terre qui me revendique.

Pour Babe et Bébé Lapin.

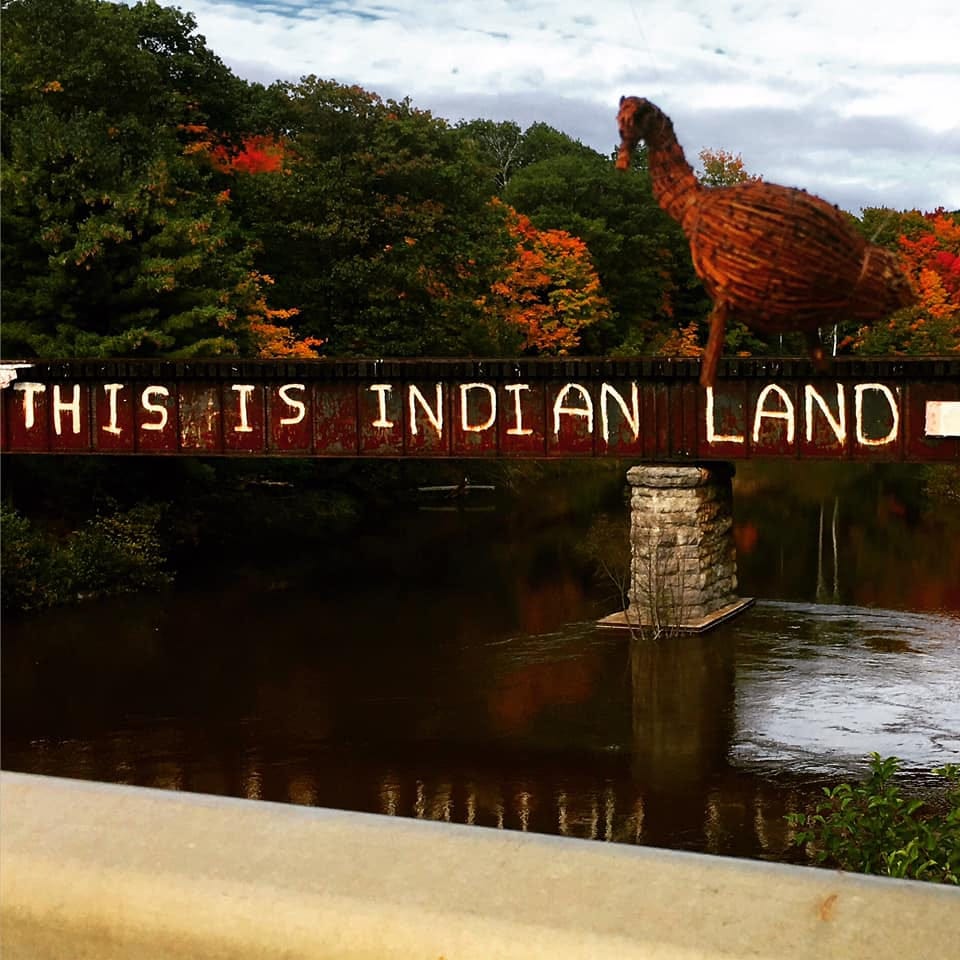

Chi-miigwetch à Amy Shawanda pour sa vision, ses aperçus et son amitié. Merci à Roger Morier pour ses fines critiques et son encouragement. Thank you à Rebecca Stoneman pour être une partenaire de rédaction sans pareille. Shukriya à Hina Ansari, qui m’a permis mes débuts comme écrivaine en herbe à Ramp1885. Et meegwetch à Natalie Lacasse et son oie Niska (qui veut dire « oie » en Cri), pour m’avoir offert sa puissante photo de Garden River, dans le territoire visé par le Traité Robinson-Huron (1850), lors de son passage dans cette Première Nation.

Terre de mes aïeux (Our home and native land)

A Franco-Ontarian in Paris

It was in the years following my first trip to France, in 2008, during a beautiful and sunny Parisian winter, that I originally wrote Terre de nos aïeux for global fashion and culture blog Ramp1885.

Years later, the title – a nod to the opening lyrics of Canada’s national anthem in French, translating to “land of our ancestors,” and corresponding to the “our home and native land” lyric of the English version – continues to evoke feelings. Observations. Ambivalence.

Today, on France’s Fête Nationale (Bastille Day), I revisit Terre de nos aïeux, rewriting who I once was and who I am en devenir, honouring the reclamation journey of First Nations, Inuit, and Métis peoples on their own lands.

I am a prodigal child. Returned to the land of her ancestors in bright and beautiful Paris, Ville Lumière, after centuries of exile. La terre de mes aïeux au creux de l’hiver. The land of my ancestors in the depths of winter.

I hit Paris with the full force of a raging arctic wind, chilling at Café de Flore, drunk from its vibe, feeling the spirit of Simone de Beauvoir! Zhou Enlai! Jacques Prévert!

I journey to les Invalides and visit, in horrified contemplation, the tomb of le Petit Caporale – Napoléon! – gazing upon his grey felt coat and the tricorn that once crowned him.

I indulge in lèche-vitrine, literally “to lick the window,” setting my gaze upon the great ateliers of French fashion – Dior! Chanel! Saint-Laurent! – marvelling openly at their lavish windows, eyebrows knotted in loathing and reverence.

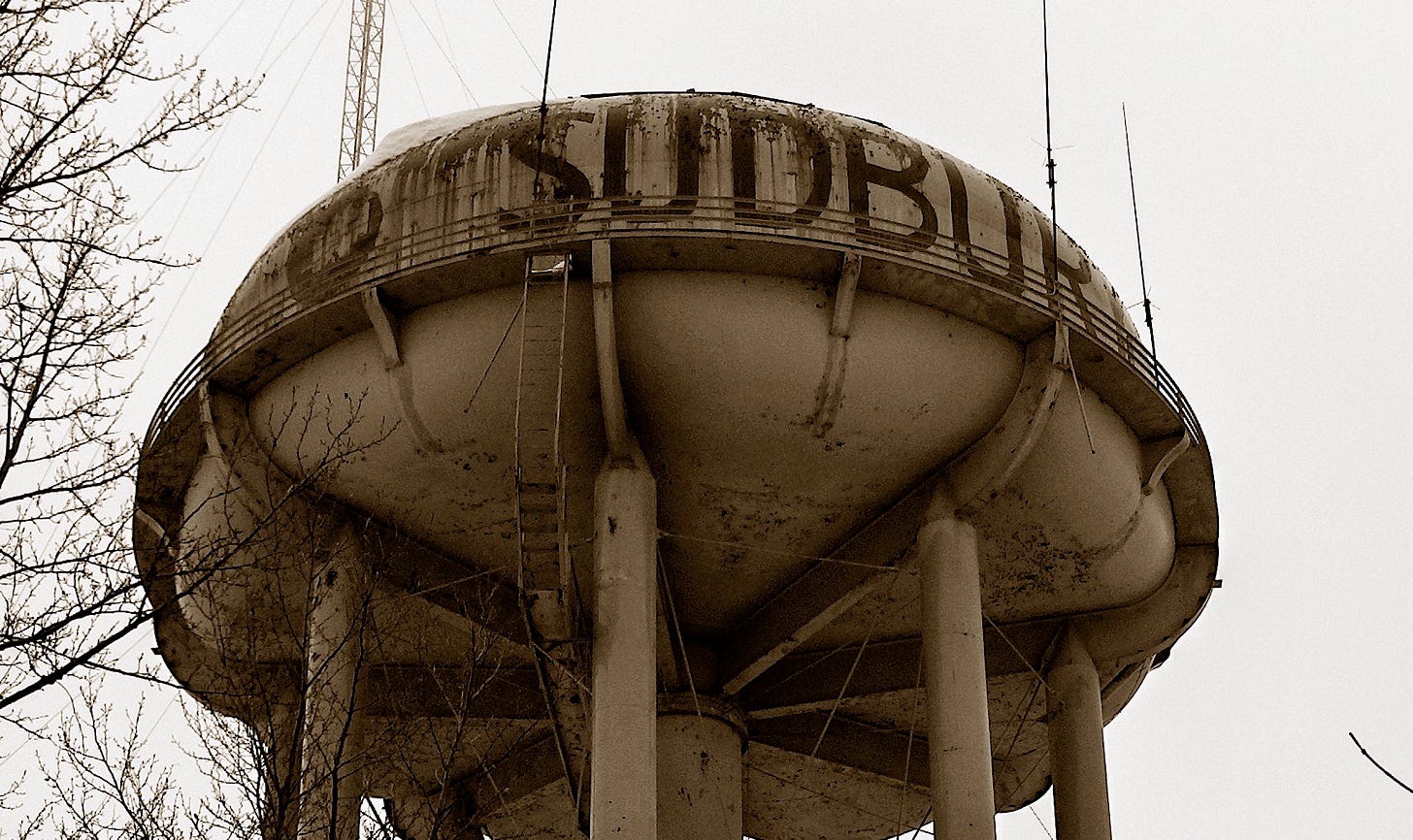

As a Francophone born in Sudbury, northern Ontario, I am also linguistically insecure before “ces maudits français” (said with great affection). In Paris, I speak in my French of the Grand Occasion, the kind where you E-NUN-CI-ATE, saying that mosquitoes are “moustiques” and not “maringouins.” And yet, I am also fiercely protective and defensive of my distinct accent with its crushed vowels and rolling Rs, speaking French in tandem with English.

“Il faut revendiquer son accent,” a taxi driver tells me when I confess my reservations during a second visit in 2014. You must claim your accent – a sentiment I continue to embrace.

My hesitations in French initially mark me as Américaine. Oh là là! When I protest, I am called la Québecoise. Quel ennui! After elaborating on the politics and the geography of French-speaking Canada, I am indulgently baptised la petite Canadienne.

I delighted Parisians. I was a novelty. A historical curiosity. Mignonne, adorable. Had I come to visit my French brothers? Was I happy to be “back” in France? What did I think of them?

I hesitate. And I choose my words.

J’adore Paris. I recognize myself in the pleasures of the table. In the reverence for beauty, art, and science. In the expressiveness of our cultures. In our great love of protest.

But, I begin, over four hundred years of history, religion, and politics separate me from France. At times, I don’t even understand le Québec, I explain. My ancestors have been in Ontario for generations, I persist. I am Franco-Ontarienne, I declare. No, not from Toronto – from the north, I specify.

My audience is captivated. Overwhelmed, perhaps. Intrigued, certainly.

In the years since, I have often thought of the Parisians who opened themselves to me. How, if today I could continue the conversation, I would also tell them I had just arrived from Dakar, Senegal, where I had immersed myself in the warm, joyful timbre of Wolof. That I had borne witness to the legacies of French colonialism on African soil.

That, for the first time, I had felt that speaking French was not a geste politique, as I understood it in my little community northern Ontario, but a colonial gesture. And that this realization would change everything.

I would tell them that Ontario and Quebec – the lands of Oka and Ipperwash – were established on Cree, Anishinaabe, Algonquin, Haudenosaunee, and Inuit territories. Stolen Indigenous lands.

I would also tell them, I am not a prodigal child en cette terre de mes aïeux, but une petite Canadienne errante. That I was grateful for a terre d’accueil across the Atlantic, that great glacial tundra of ice and snow across the Atlantic. A land on which I have no claim.

A land that claims me.

Pour Babe et Bébé Lapin.

Chi-miigwetch to Amy Shawanda for her vision, insight, and friendship. Merci à Roger Morier pour ses fines critiques et son encouragement. Thank you to Rebecca Stoneman, who has edited me over the years, a wonderful writing partner. Shukriya to Hina Ansari, who gave me my start as a budding writer at Ramp1885. And meegwetch to Natalie Lacasse and her “goose on the loose” Niska (which means “goose” in Cree), for gifting me with the use of her own powerful photograph of the bridge in Garden River, in Robinson-Huron Treaty Territory (1850), taken during her passage through that First Nation.

Isabelle, ton article me parle bien. Je suis née à l'est d'Ottawa. Je ressens une fierté forte, mais aussi une profonde fatigue face au français. Je me sens comme un Canadien (ou Canayen) errant souvent de nos jours.